当病床成为职场:那些被困在养老困局里的中国青年

导语:凌晨三点,城市还在沉睡,李阳的世界却醒着。27岁的他,在昏暗的房间里,轻手轻脚地为瘫痪的父亲更换尿垫。这个动作,他已经重复了无数次,每一次都带着小心翼翼的温柔。就在这时,手机屏幕突然亮起,前同事的朋友圈映入眼帘:三亚的沙滩、湛蓝的海水、灿烂的笑脸,那是他曾经也渴望的生活。可如今,这画面却像一把尖锐的刀,刺痛了他的眼睛,更刺痛了他的心。

第26届全国摄影艺术展获奖照片《独生子》:一个孤独的身影背后,承受的是上有老、下有小的重担。

这不是个例,而是2600万居家照护者共同的生活写照。一代年轻人,被时代的浪潮无情地卷入养老的深水区,在亲情与生存的漩涡中苦苦挣扎,找不到上岸的方向。

一、折叠时空:病床与工位之间没有中间选项

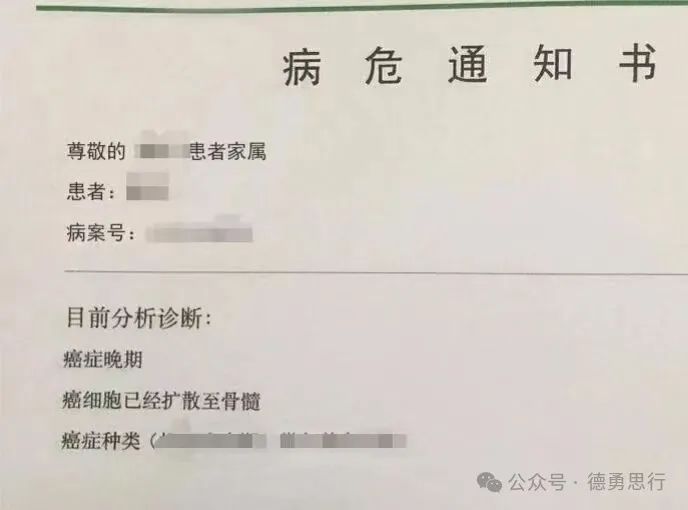

上海某三甲医院的走廊,弥漫着消毒水的味道和压抑的气息。王妮(化名)已经在这冰冷的长椅上睡了半个月,她的眼神里满是疲惫与无奈。母亲的白血病,像一场突如其来的暴风雨,打破了她原本平静的生活。年假早已耗尽,可母亲的病情却没有丝毫好转的迹象。公司HR发来的《旷工解约通知》,和母亲的病危通知书,一起躺在她的背包里,仿佛两个沉重的枷锁,将她牢牢困住。

她不是不想努力工作,不是想逃避责任,而是作为独生子女,她被迫成为了那个无助的“夹心人”。一边是日渐衰弱、需要悉心照料的父母,一边是竞争激烈、不容丝毫懈怠的职场。她的肩膀太瘦弱,却要扛起两代人的重量。

国家统计局的数据冰冷地揭示了一个现实:我国户均家庭规模从1982年的4.41人锐减至2.62人。“2个肩膀扛4个老人”,这不再是一句夸张的表述,而是无数年轻人不得不面对的生活常态。北京某招聘平台的调研显示,32%的35岁以上求职者离职的主要原因是“家庭照护”,而这个数字在女性中更是飙升到47%。她们在人生的黄金时期,不得不停下追逐梦想的脚步,转身投入到照顾家人的琐碎日常中。

二、被污名化的孝道:当亲情成为生存原罪

“你就是想啃老!”社区调解室里,张琳姑姑的指责如同一把利刃,直直地刺向张琳。32岁的张琳,曾经也是一名怀揣梦想的设计师,可如今,她已经三年没有收入。父亲的阿尔茨海默病,让他的生活完全不能自理,需要有人全天24小时监护。

在这道德围剿的背后,是社会保障体系的巨大漏洞。日本早在上世纪就建立了《介护保险法》,德国的专业护理人员时薪高达45欧元,而我国每千名老人仅拥有33张养老床位。当整个社会将养老的重担一股脑地压在家庭身上,那些勇敢扛起责任的子女,却还要承受“无能”“啃老”的无端指责,这无疑是对他们的二次伤害。

三、困在时间牢笼里的两代人

78岁的陈教授,颤抖着写下遗嘱:“速效救心丸在左边抽屉”。这不是对死亡的恐惧,而是对女儿深深的愧疚。为了照顾心衰的自己,35岁的女儿放弃了深圳的晋升机会。那是她梦寐以求的发展平台,可在亲情面前,她选择了留下。

在朝阳区某老年病房,这样的“双向牺牲”每天都在上演。父母们强忍着病痛的折磨,不敢发出一点声音,生怕给子女增添负担;子女们则假装轻松,隐瞒着自己被裁员的消息,不想让父母为自己担心。

这种代际间的“善意谎言”,揭示了传统孝道在现代化进程中的无奈与挣扎。南开大学的研究显示,超过60%的老年人认为“不拖累子女”比“长寿”更重要。而在某青年社区的“树洞”里,凌晨两点的匿名帖一条接一条:“真希望医保卡余额比存款先耗尽”,字里行间都是无奈与心酸。

四、解困之道:在制度裂缝中寻找微光

时间银行实验

南京某社区推行的“服务存折”,像是黑暗中的一丝曙光。年轻人照顾空巢老人,可以兑换未来自己的养老服务。这不仅仅是一种简单的交换,更是将被割裂的代际关系重新编织成一张温暖的互助网络。在这里,付出与收获不再是简单的物质交易,而是爱与责任的传承。

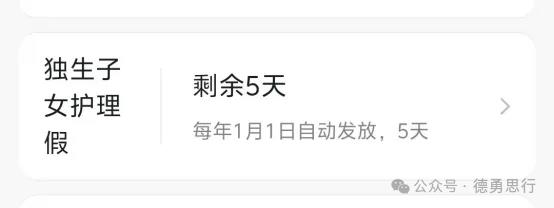

职场革命前夜

某互联网大厂开始试点“护理假弹性化”,允许员工将年假拆分成4小时的照护单元。上海也出现了“养老友好型雇主认证”,就像二十年前托儿所对职业母亲的支持一样,为那些在家庭与职场间艰难平衡的人提供了一丝喘息的机会。这是职场的一小步,却是社会的一大步。

技术重构亲密距离

深圳的创业者开发出智能护理床,能通过压力传感器预警褥疮;北京的程序员为患有阿尔茨海默病的母亲设计了GPS袜子,在某平台众筹超百万。这些发明,不是冰冷的机器,而是充满温度的爱的表达。在数字时代,科技成为了连接亲情的新纽带,让爱不再受距离和时间的限制。

政策破冰进行时

正在立法进程中的《长期护理保险条例》,让人们看到了希望的曙光。它试图将个人的悲剧转化为公共责任,让更多人不再独自承受养老的压力。浙江某县试点的“喘息服务”,政府购买专业护理,让那些被困在病床前的子女每年能有15天的“救生假期”。这15天,或许就能成为他们重新振作的力量源泉。

结语

在老龄化社会的浪潮下,没有谁应该成为被牺牲的对象。当90后开始为父母办理养老院入住手续,当00后边考研边陪护化疗,我们需要的不是站在道德制高点的批判,而是一场全社会共同参与的系统性救赎。

真正的解决方案,或许就藏在那位每天推轮椅带父亲看夕阳的年轻人身上。他的手机里存着三份简历,口袋里装着抗抑郁药,但他依然会在父亲能坐稳的晴天,为他别上一朵新摘的玉兰花。那朵玉兰花,是爱,是希望,是在困境中依然坚守的力量。

“思考不行动是幻觉,行动不思考是蛮干”——这里只生产「知行合一」的子弹。