储蓄与星巴克:两代人的生存智慧碰撞

凌晨两点,城市仍未入眠。朋友圈里,有人兴奋地晒出刚抢到的限量款球鞋;楼下的便利店,外卖小哥忙碌地穿梭其中。在这座被霓虹灯点亮的城市里,我们熟练地扫码支付28元的奶茶,毫不犹豫地为当下的快乐买单,却对父母转发来的“年轻人为何存不住钱”这类推文,往往只是不屑地撇撇嘴。两代人之间的消费差异,早已不是简单的时代隔阂,而是一场关于生存智慧的深刻对话。

一、延迟满足的基因正在消失

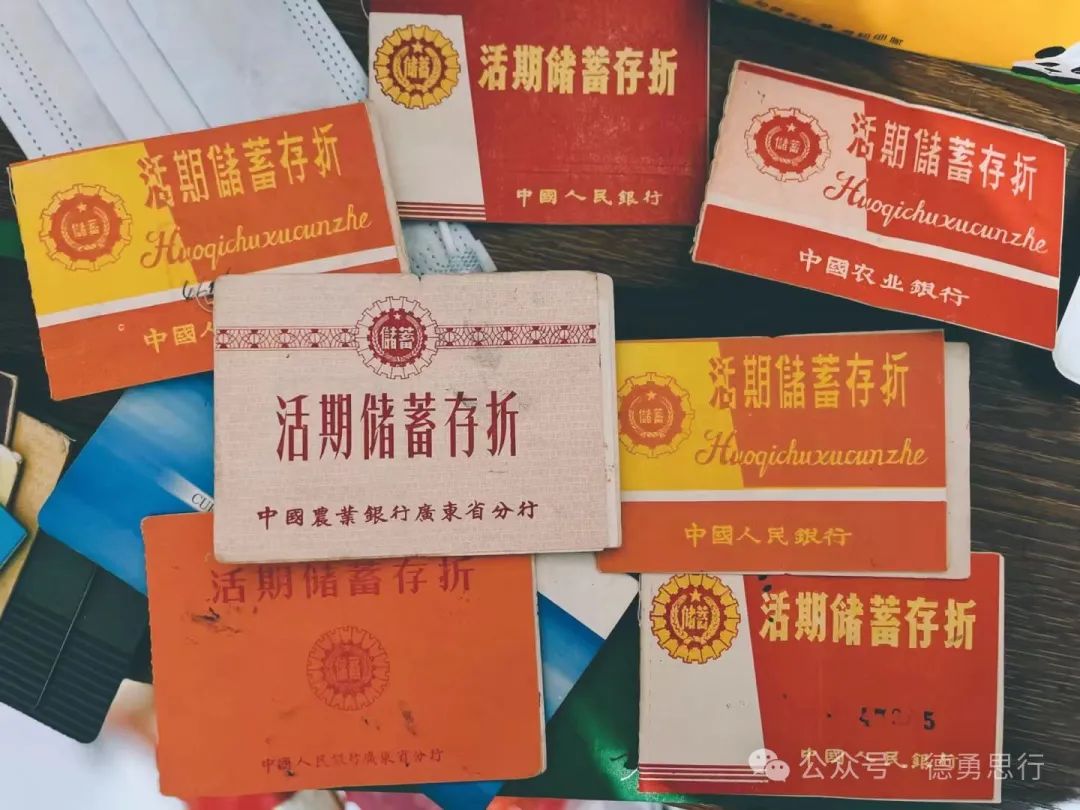

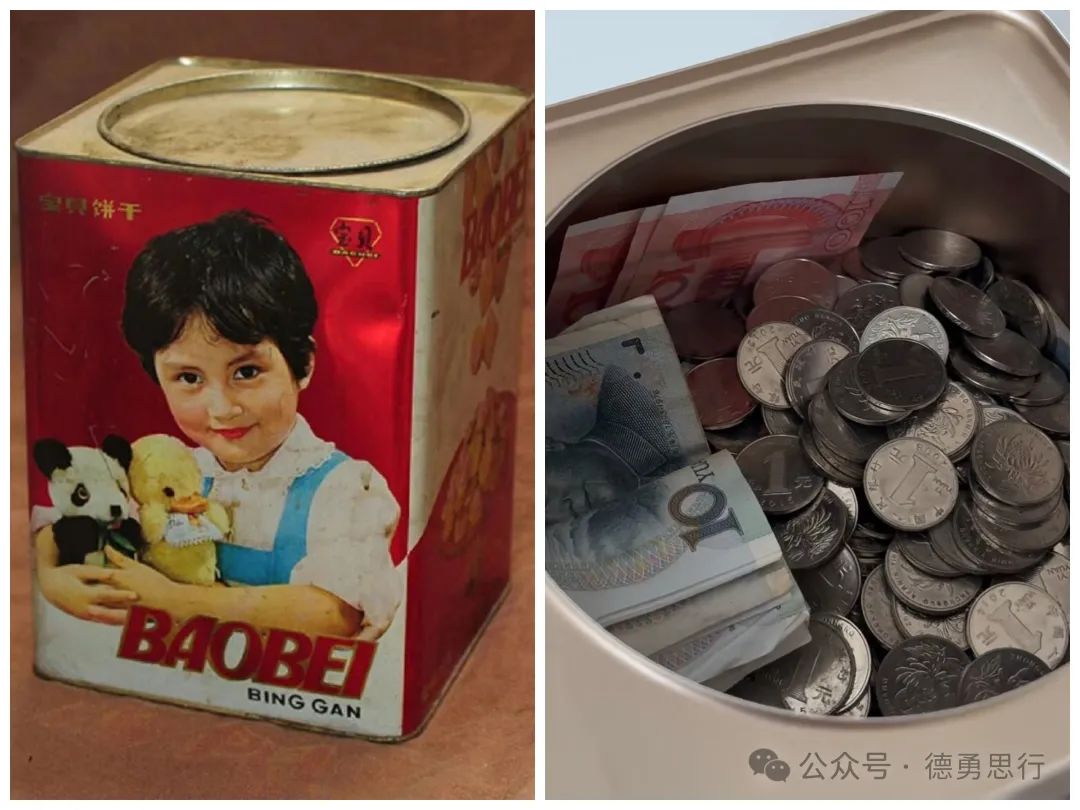

父辈们的存折,是一部部无声的时代史书。每月工资一到账,他们便迅速将其存入定期,年终奖也要精心凑整,存为五年期。就连孩子们的压岁钱,也会被小心翼翼地用红纸包好,放进铁皮饼干盒里。这种看似偏执的储蓄习惯,背后是计划经济时代留下的深刻印记。那时,粮票、布票是生活的必需,物资的匮乏让每一代人都学会了精打细算,将每一分钱都花在刀刃上。

反观如今,我们生活在金融创新不断的时代。打开手机银行APP,各种理财专区琳琅满目,“月月盈”“活期+”等产品纷纷招手,仿佛在催促着金钱要24小时不停歇地流动增值。数据显示,2023年中国居民储蓄率较2010年下降12%,但人均非必需消费支出却增长超过300%。我们不再为“万一”的情况储蓄,而是热衷于为“此刻”的快乐买单。直播间里的限量口红,米其林餐厅的春日套餐,说走就走的音乐节……每一次消费决策,都是在兑现即时满足的承诺。

但我们有没有想过,那些不必要的消费,日积月累,其实是一笔可观的财富。如果我们减少购买一杯奶茶、少追一次潮流单品,把这些钱存起来,长期积累下来,不仅能形成一笔不小的储蓄,还能在遇到突发情况时,为自己提供坚实的经济后盾。

二、物质丰裕时代的身份焦虑

在父母眼中,手机仅仅是一个通讯工具,能打电话、发短信就足够了。而在我们这里,手机却成为了社交货币,从千元机到万元折叠屏,电子产品的快速迭代,折射出我们这一代深深的身份焦虑。再看看厨房角落里那些堆积如山的珐琅锅、空气炸锅、破壁机,它们与其说是烹饪工具,不如说是我们对理想生活的一种向往,是构建中产生活的仪式道具。

某电商平台数据显示,95后购买小家电的决策时间平均只需3.7天,但使用频率超过10次的却不足40%。这种“拥有即满足”的消费心理,让商品的使用价值逐渐被符号价值所取代。我们热衷于通过消费来构建自己的人设:一张健身卡,定义了我们的自律;一杯星巴克,彰显了我们的品味;一套盲盒收藏,展现了我们的个性。

在追求这些身份象征的过程中,我们常常忽略了实际需求,冲动消费。其实,减少这些非必要性支出,把资金合理分配,投入到储蓄或者保险规划中,才是对未来更明智的投资。保险,作为一种风险管理工具,能在意外、疾病等风险来临时,为我们提供经济保障,让我们不至于因一场变故陷入经济困境。

三、在月光与守财之间寻找平衡点

东京大学教授山田昌弘提出的“即时享乐陷阱”理论,在北上广深的写字楼里得到了充分的验证。但年轻一代并非不懂储蓄,只是换了一种形式。有人用基金定投代替了银行存折,有人用商业保险构筑起风险屏障,更多人开始实践“FIRE运动”,试图在35岁前积累足够“退休”的资产。

在深圳科技园,90后程序员小张的记账本上,既有每月3000元的指数基金定投,也保留着周末桌游聚会的预算。这种新式理财观,既不像父辈那样压抑自己的消费欲望,也不会放任自己坠入消费主义的漩涡,而是在风险与享受之间,努力寻找一种动态的平衡。

小张会认真记录每一笔开支,分析哪些是必要支出,哪些是非必要支出。对于非必要支出,他会根据自己的经济状况和近期的储蓄目标进行调整。通过这样的方式,他不仅能享受生活,还能稳步积累财富。同时,他还购买了重疾险和意外险,为自己和家人的未来增添一份保障。

站在时代的交汇处,我们不必去苛责父辈们的“守财奴”做派,也无需为自己“月光族”的标签而焦虑。每个时代的消费选择,都是人们在特定环境下的生存智慧。当父辈们用铁皮饼干盒守护着他们的安全感时,我们也在努力学习用花呗账单和理财APP编织属于自己的安全网。

或许,真正的成熟,是懂得十块钱的矿泉水固然能解渴,烧开的白开水也同样能品出生活的回甘。在这个物质过剩的时代,找到属于自己的消费节奏,不盲目跟风,不迷失自我,合理储蓄、规划保险,减少非必要支出,让每一分钱都花得有价值,才是对生存智慧最好的传承。

生活的真谛,不在奢华的消费,而在内心的满足;财富的意义,不在数字的堆砌,而在安稳的未来。