城乡养老金差距有多大?未来如何破局?一文看懂权威数据与政策趋势

【导语】

近年来,城乡养老金差距持续引发热议。一边是城镇职工退休金连年上涨,另一边是农村老人每月仅靠百余元维持基本生活。这种差距究竟有多大?根源何在?未来政策又将如何破解这一难题?本文结合最新数据和专家观点,为您深度解析。

一、城乡养老金差距:从数据看现状

1. 差距倍数悬殊

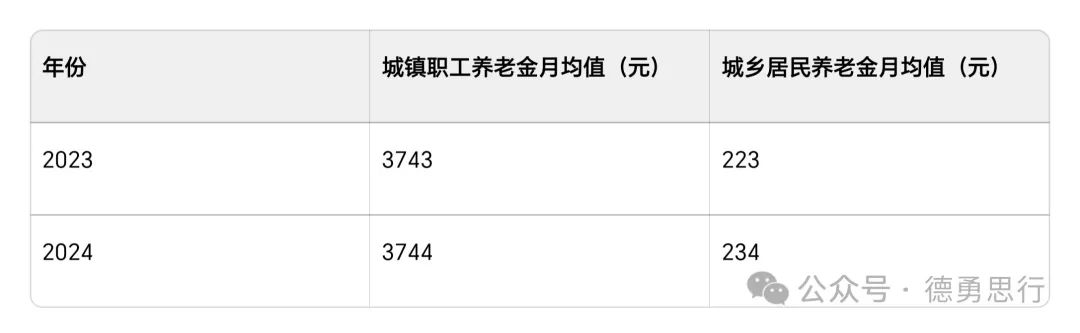

根据2023年底数据,城镇职工月均养老金为3743元,而城乡居民仅为223元,差距高达16.78倍。若按2024年最新统计,城镇职工养老金涨至3744元/月,城乡居民约为234元/月,差距仍达16倍。

地区差异更触目惊心:上海城乡居民养老金可达1490元/月,而中西部农村地区仅100-200元/月,城乡居民养老金因地区产生差距甚至超过10倍。

2. 增长趋势拉大差距

过去12年(2012-2023年),城乡居民养老金从82元涨至223元,年均增幅约10%;而城镇职工养老金从1686元涨至3743元,年均增幅5%。但基数悬殊导致绝对差距持续扩大。

2024年,城镇职工养老金平均上调100元(增幅3%),而城乡居民多地仅上调10-20元,差距进一步拉大。

二、差距根源:制度与历史的多重困境

1. 制度设计差异

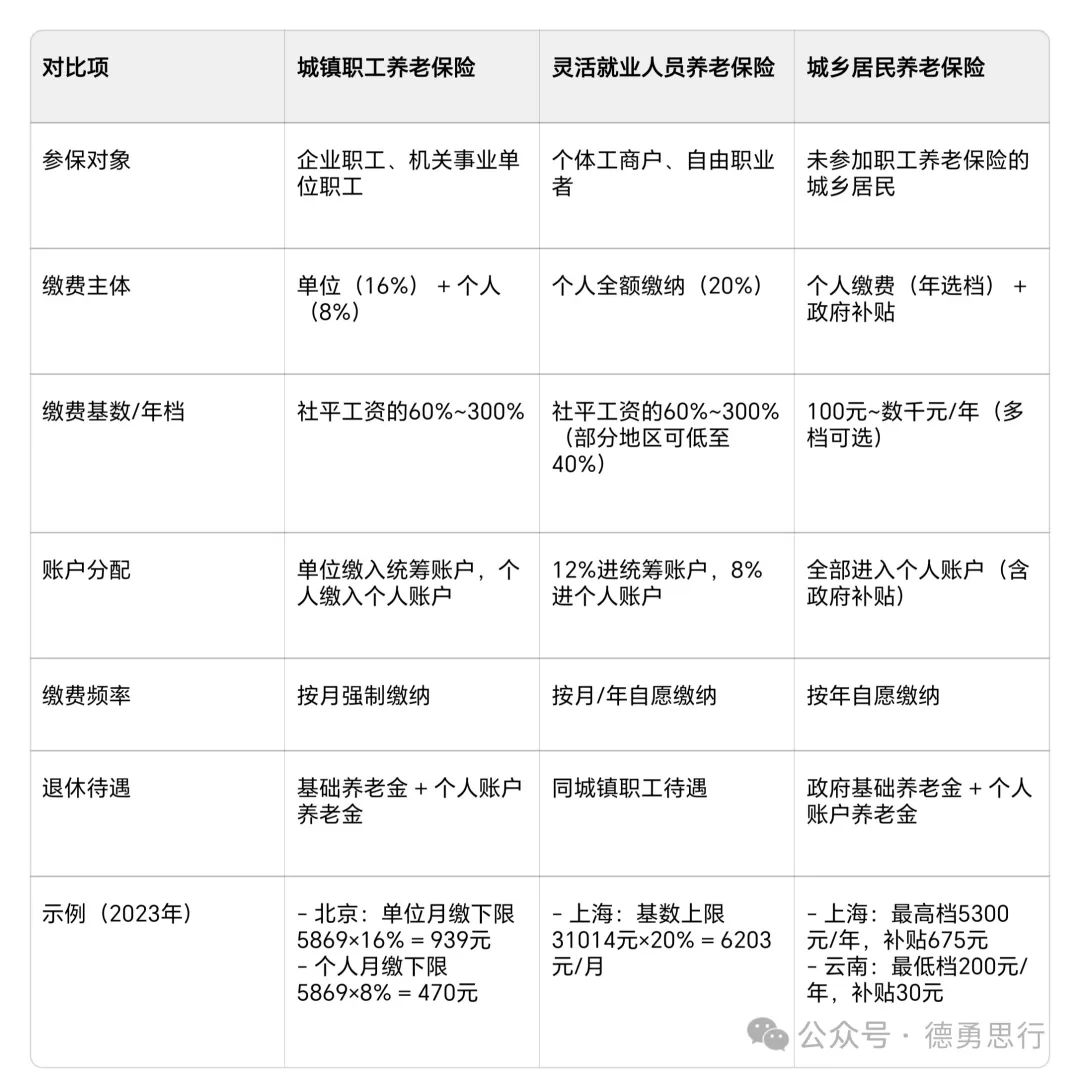

缴费机制:城镇职工由“个人+单位”共同缴费(单位16%、个人8%),按工资比例缴纳;灵活就业人员缴费比例20%(8%进入个人账户,12%进入统筹账户),按当地社平工资缴费;城乡居民则以个人缴费为主,政府基础补贴最低仅100元/月,缴费档次普遍偏低(年缴200-5000元)。

统筹层次:城镇职工养老保险已实现全国统筹,资金池庞大(如广东支援其他省份);而城乡居民养老保险仍以县级统筹为主,地方财政能力直接决定补贴力度。

2. 历史遗留问题

城镇职工养老保险体系建立于1997年,而城乡居民养老保险2014年才全国统一,农村老人因早年未缴费,主要依赖微薄的基础养老金。

三、政策发力:如何缩小差距?

1. 中央财政倾斜与统筹升级

2025年中央一号文件明确“逐步提高城乡居民基础养老金”,释放政策加码信号。

专家建议推动城乡居民养老金全国统筹,缩小地区差异(如上海与中西部差距10倍以上)。

2. “多缴多得”与制度并轨试点

河南、浙江等地推出高缴费补贴政策,鼓励农民选择年缴5000元档次,政府额外补贴340元,提升个人账户积累。

广东、浙江试点将农民工纳入城镇职工养老保险体系,逐步消除制度壁垒。

3. 目标与预测

北大教授姚洋提出,到2035年城乡养老金差距应缩小至2-3倍。若城镇职工养老金年均增长2.5%,2035年需将农民养老金提升至1300元/月以上。

2025年城乡居民养老金预计上调几十元,部分地区或尝试“翻倍涨”,但短期内大幅提升仍面临财政压力。

四、未来展望:公平与效率如何平衡?

- 短期:依赖财政补贴,提高基础养老金最低标准(如2023年从93元涨至100元)。

- 长期:通过乡村振兴提高农民收入,增强缴费能力;建立“基础养老金+个人账户+企业年金”多层次体系。

- 个人建议:城乡居民可优先选择高缴费档次,参与补充养老保险(如个人养老金制度、商业养老保险〈年金险、分红险、增额终身寿险等〉),并关注跨制度衔接政策。

---

结语

城乡养老金差距是发展不平衡的缩影,但绝非无解之题。从中央政策定调到地方试点突破,从财政倾斜到制度创新,缩小差距的路径已逐渐清晰。正如北大教授姚洋所言:“到2035年,这一差距必须缩小到社会可接受的范围。”未来十年,让我们共同期待更公平的养老保障体系,让每一位老人都能“老有所依”。

数据来源:人社部《2023年养老保险基金运行报告》、国家统计局、2025年中央一号文件等。

关注“德勇思行”,获取更多养老政策解读与实用指南!