慢光阴里,藏着生活的回甘

周末蹲在车库鼓捣那辆老自行车时,阳光正从百叶窗的缝隙里漏进来,在生锈的链条上洒下斑驳的金点。父亲留下的那把梅花扳手还带着体温,拧动螺丝时“咔嗒”一声轻响,忽然想起他常说的:“齿轮转得太快会打滑,日子过得太急会漏光。”

当年觉得这话像他抽屉里的老怀表一样陈旧,直到某天在加班后的深夜,看见小区门卫大爷对着梧桐树抽完最后一口烟——原来有些故事,非得慢下来才能读懂。

一、男人的“慢”,是给时光上的发条

巷尾的修表铺总让我想起父亲。老周师傅戴着放大镜,用镊子夹起比米粒还小的齿轮,在台灯下一坐就是半天。有人催他:“换块电子表多省事?”他头也不抬:“机械表走得慢,但每一声‘滴答’都带着劲头。”玻璃柜里摆着半拆开的老上海牌手表,零件在绒布上闪着微光,像被拆解的时光碎片。

他喝茶的杯子是褪了色的搪瓷缸,茶垢结得比工龄还长。有次看他给一块古董表上发条,手指在表冠上轻轻旋动,忽然明白:男人的慢不是拖沓,是对细节的较劲。就像老爸炖牛肉时总要守着煤炉,看牛肉在瓦罐里咕嘟冒泡,用筷子戳到软烂才肯关火——这种“慢工出细活”的固执,藏着对生活的郑重。

如今我们习惯了秒速刷新的消息、即时跳转的页面,却忘了老周师傅说的:“真正的时间感,在你愿意为一件事停下的瞬间才会显形。”

二、像树一样生长,就得耐住四季的节奏

大学时在操场角落发现棵歪脖子槐树。春天发新芽时总比别的树慢半拍,盛夏才撑开巴掌大的叶子,却在深秋落下第一片金黄。有年台风过境,笔直的梧桐树被吹断枝桠,它却凭着扭曲的根系稳稳立着。后来常坐在树根上看书,看阳光透过稀疏的叶隙在本子上画光斑,忽然懂了生长从来不是冲刺,是和时光的耐心对峙。

想起刚入职那年,带我的老师傅总让我反复练习焊接。“手稳了,焊点才漂亮。”他的工作台布满深浅不一的烫痕,像张时光的地图。当我急着赶工把电路板焊得歪七扭八时,他指着自己布满老茧的手:“这些疤不是一天磨出来的。”现在每次握焊枪,都会想起他说话时的眼神——有些成长,就得像树扎根那样,把日子一节一节往深处里过。

生活里的真滋味,往往藏在“等一等”的间隙里。便利店的速食热汤总带着塑料味,而楼下阿婆卖的莲子粥,必得用炭火慢慢煨到米粒开花;外卖软件上的鲜花隔天就蔫,可街角花店的老板,会仔细用报纸裹好刚剪的玫瑰,叮嘱“每天换清水,能开足七天”——这些带着人间温度的慢,让时光有了沉甸甸的分量。

三、男人的温柔,藏在放慢的脚步里

去年深秋陪母亲回乡下,看见堂哥在老瓦房前侍弄菜园。他蹲在垄间拔草的姿势像座雕塑,指尖掠过带着白霜的萝卜叶,动作轻得像怕惊醒泥土里的梦。田埂上的野雏菊在风里摇晃,远处传来收割机的轰鸣,他却坚持用锄头翻地:“机器太快,会把蚯蚓切断。”

那天傍晚,他坐在门槛上擦汗,看暮色从山坳里漫上来,忽然说:“小时候总想着跑出村子,现在才知道,能听见泥土呼吸的声音,比城里的霓虹灯实在。”这话让我想起加班到凌晨时,在24小时便利店看见的场景:穿西装的男人对着加热好的饭团发呆,微波炉“叮”的一声惊醒了他——原来我们慌慌张张追赶的,可能正是被自己弄丢的生活。

如今我学会了在通勤路上关掉耳机,听听路边早餐摊的锅铲声;周末不再急着参加各种局,而是陪父亲在阳台侍弄他的盆景。当你愿意把脚步放慢,就会发现小区的保安记得每辆车主的车牌,巷口的面店老板能叫出熟客的口味,就连写字楼的电梯阿姨,都会在超载时笑着说“不急,等下一趟”——这些被我们忽略的细节,才是日子真正的血肉。

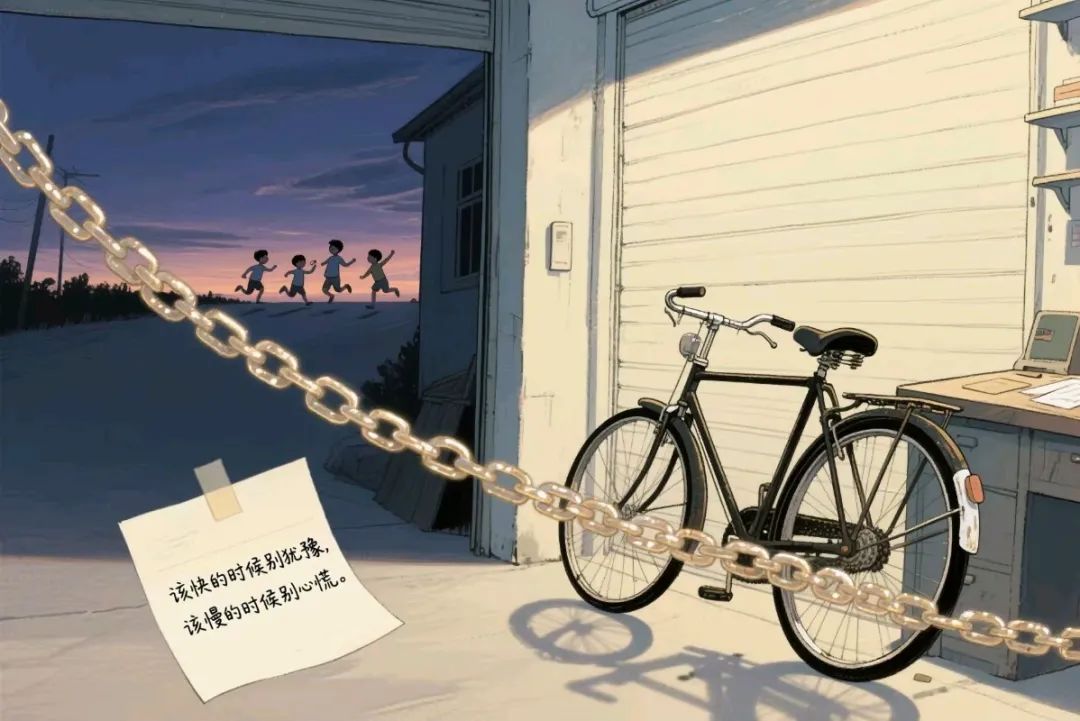

离开车库时,老自行车的链条已经上好了油,在暮色里泛着温润的光。远处传来孩童追逐的笑声,晚风掀起了工作台上那张被遗忘的便签,上面是父亲生前写的:“该快的时候别犹豫,该慢的时候别心慌。”忽然明白,男人的“慢”从来不是软弱,而是阅尽繁华后懂得:真正的力量,藏在能掌控节奏的从容里。

慢下来吧,看看秋天的第一片落叶如何打旋儿,听听深夜的雨声怎样敲打窗台,闻闻街角面包店刚出炉的麦香。生活的回甘,不在打卡式的赶路上,而在你愿意为一朵花开驻足的时刻——就像老周师傅修表时的专注,就像父亲炖肉时的耐心,这些不慌不忙的瞬间,终将在时光里酿成最醇厚的男人味。

(完)